Blog

まーちんのコーヒーと映画:『大脱走』戦時中のコーヒー

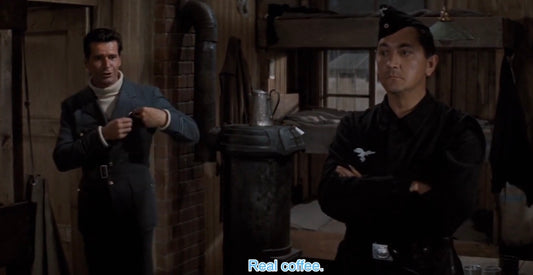

最近うれしかったことは、自分が淹れたコーヒーが一番好きだと言ってもらえたこと!スタッフのまーちんです! 映画に出てくるコーヒーに注目するコラムの第5弾、今回は少し昔の映画から... ご紹介するのは1963年公開の洋画、『大脱走』です。 軽快なテーマ曲や、渋い俳優の集まる男の映画として有名なこの作品においてコーヒーはほんの少ししか出てきませんがとても印象に残る登場の仕方をしています。 私のお気に入り映画の一つである『大脱走』におけるコーヒーをご紹介します! シリーズ第4弾の『コーヒーが冷めないうちに』に関してのコラムはこちら→『コーヒーが冷めないうちに』のコーヒーと温度 『大脱走』のあらすじ 『大脱走』(原題:The Great Escape)は1963年公開のジョン・スタージェス監督代表作で、実話をもとに作られた、戦闘シーンのない戦争映画です。 そんな『大脱走』のあらすじは... 舞台は第二次世界大戦中のドイツ。とある捕虜収容所には多くのイギリス、アメリカ兵が捕らえられていた。絶え間なく発生する脱走に手を焼いていたドイツ軍は、この新設の収容所に脱走常習犯を集め、鉄壁の警備を敷きまとめて監視しようと目論んでいた。 「収容所からの脱走は不可能。無駄なあがきはやめ、おとなしくしていろ。」と所長は忠告されるも、捕虜となった兵士の任務は、「脱走して少しでも敵軍に混乱を招くこと」そう簡単にあきらめるわけにはいかない。 幸いにも収容所に揃っているのは幾度となく脱走を繰り返してきた強者たち、情報屋や偽装屋、 トンネル掘りといった様々なスペシャリストが集まる彼らは250人の捕虜を脱走させる、前代未聞の大脱走計画を実行するのであった... ...というもの。 表向きは収容所で静かに暮らしている裏で着々と脱出計画が進んでいく緊張感や、ところどころに織り込まれるコミカルな和みのある雰囲気に引き込まれ、約3時間があっという間に過ぎていきます。 スティーブ・マックイーンやチャールズ・ブロンソンといった男らしさあふれる俳優陣のカッコイイ姿も見どころの一つです。 『大脱走』でのコーヒー 実のところ『大脱走』でコーヒーが出てくるのはほんの少しで、実際にコーヒーという液体がちゃんと出てくるわけではありません。しかし、この映画ではコーヒーが一つの課題を解決する一方で一つの計画を壊すことになるのです。 『大脱走』と”コーヒー”を繋げるある登場人物がいます。 それはドイツ軍の看守の一人ヴェルナー、彼のコーヒー好きが脱走を目論む兵士たちにとってプラスにもマイナスにもはたらくのです。 一つの例は、調達屋のヘンドリーが身分証明書を偽装するためのオリジナルを調達するよう言われた時のこと。 彼が目をつけたのが少し抜けている看守のヴェルナーでした。窓の外を眺めているヴェルナーと何気ない会話を始めヘンドリーは巧みに彼に近づきます。 ヘンドリーの「オレの部屋でゆっくり話さないか?」という提案に「捕虜と仲良くしている所を見られると前線に飛ばされてしまうから」と一度は断るヴェルナーですが... 「コーヒーを淹れるよ...本物のやつ...」という一言に負け、結局ヴェルナーはヘンドリーの部屋までついていってしまいます。 その後、ヘンドリーは巧妙な策で彼から身分証明書を財布ごと盗み出すことに成功するのでした。 もう一つが、脱走用のトンネル完成間近の7月4日、アメリカ独立記念日でのことです。 アメリカ兵のヒルツ、ヘンドリー、ゴフは収容所のみんなに芋焼酎をふるまい記念日を祝います。 捕虜のみんなが広場に集まりお祭り騒ぎをしている中で、がら空きになった宿舎をヴェルナー含むドイツ兵たちが、怪しいものはないかと見回りをしていきます。...

まーちんのコーヒーと映画:『大脱走』戦時中のコーヒー

最近うれしかったことは、自分が淹れたコーヒーが一番好きだと言ってもらえたこと!スタッフのまーちんです! 映画に出てくるコーヒーに注目するコラムの第5弾、今回は少し昔の映画から... ご紹介するのは1963年公開の洋画、『大脱走』です。 軽快なテーマ曲や、渋い俳優の集まる男の映画として有名なこの作品においてコーヒーはほんの少ししか出てきませんがとても印象に残る登場の仕方をしています。 私のお気に入り映画の一つである『大脱走』におけるコーヒーをご紹介します! シリーズ第4弾の『コーヒーが冷めないうちに』に関してのコラムはこちら→『コーヒーが冷めないうちに』のコーヒーと温度 『大脱走』のあらすじ 『大脱走』(原題:The Great Escape)は1963年公開のジョン・スタージェス監督代表作で、実話をもとに作られた、戦闘シーンのない戦争映画です。 そんな『大脱走』のあらすじは... 舞台は第二次世界大戦中のドイツ。とある捕虜収容所には多くのイギリス、アメリカ兵が捕らえられていた。絶え間なく発生する脱走に手を焼いていたドイツ軍は、この新設の収容所に脱走常習犯を集め、鉄壁の警備を敷きまとめて監視しようと目論んでいた。 「収容所からの脱走は不可能。無駄なあがきはやめ、おとなしくしていろ。」と所長は忠告されるも、捕虜となった兵士の任務は、「脱走して少しでも敵軍に混乱を招くこと」そう簡単にあきらめるわけにはいかない。 幸いにも収容所に揃っているのは幾度となく脱走を繰り返してきた強者たち、情報屋や偽装屋、 トンネル掘りといった様々なスペシャリストが集まる彼らは250人の捕虜を脱走させる、前代未聞の大脱走計画を実行するのであった... ...というもの。 表向きは収容所で静かに暮らしている裏で着々と脱出計画が進んでいく緊張感や、ところどころに織り込まれるコミカルな和みのある雰囲気に引き込まれ、約3時間があっという間に過ぎていきます。 スティーブ・マックイーンやチャールズ・ブロンソンといった男らしさあふれる俳優陣のカッコイイ姿も見どころの一つです。 『大脱走』でのコーヒー 実のところ『大脱走』でコーヒーが出てくるのはほんの少しで、実際にコーヒーという液体がちゃんと出てくるわけではありません。しかし、この映画ではコーヒーが一つの課題を解決する一方で一つの計画を壊すことになるのです。 『大脱走』と”コーヒー”を繋げるある登場人物がいます。 それはドイツ軍の看守の一人ヴェルナー、彼のコーヒー好きが脱走を目論む兵士たちにとってプラスにもマイナスにもはたらくのです。 一つの例は、調達屋のヘンドリーが身分証明書を偽装するためのオリジナルを調達するよう言われた時のこと。 彼が目をつけたのが少し抜けている看守のヴェルナーでした。窓の外を眺めているヴェルナーと何気ない会話を始めヘンドリーは巧みに彼に近づきます。 ヘンドリーの「オレの部屋でゆっくり話さないか?」という提案に「捕虜と仲良くしている所を見られると前線に飛ばされてしまうから」と一度は断るヴェルナーですが... 「コーヒーを淹れるよ...本物のやつ...」という一言に負け、結局ヴェルナーはヘンドリーの部屋までついていってしまいます。 その後、ヘンドリーは巧妙な策で彼から身分証明書を財布ごと盗み出すことに成功するのでした。 もう一つが、脱走用のトンネル完成間近の7月4日、アメリカ独立記念日でのことです。 アメリカ兵のヒルツ、ヘンドリー、ゴフは収容所のみんなに芋焼酎をふるまい記念日を祝います。 捕虜のみんなが広場に集まりお祭り騒ぎをしている中で、がら空きになった宿舎をヴェルナー含むドイツ兵たちが、怪しいものはないかと見回りをしていきます。...

収穫後どうなる?コーヒーチェリーのその後

コーヒーはコーヒーノキという植物の種のことだとご存知の方は多いかと思います… では、コーヒーの果肉の部分がどうなるかはご存知ですか? 今回は意外と忘れられがちなコーヒーの果肉、コーヒーチェリーが収穫後どうなるのかに関してご紹介します! コーヒーチェリーとは? そもそもコーヒーチェリーとはコーヒーノキという植物にになる、小さな実のことです。 熟すと品種によっては黄色になるものもありますが、大半が綺麗な真っ赤になることからコーヒーチェリーと呼ばれます。 コーヒーの実を構成するのは簡単に分けて6つの部分。 種子 「コーヒー豆」部分で果実の20%を占めます、通常1つの果実に2つの種子が入っています。 シルバースキン 種子を包む薄皮。 内果皮 種子を保護する少し固めの皮。 粘液 甘いはちみつのような物質で豆全体を包んでいます。 果肉 水分と糖分を多く含む果肉。 果皮 厚みのある外皮。歯でかみ切れる程度の硬さです。 コーヒーが作られる際、以前のコラム「ウォッシュド?ナチュラル?コーヒーの精製処理とは?」でもご紹介したようにコーヒーチェリーは取り除かれ。最終的には種子の部分のみになります。 果肉部分も甘酸っぱいサクランボのような味がして美味しいのですが、可食部が少ないことと、メインは豆部分ということからコーヒーをフルーツとして取引することはまずありません。 取り除かれた、果肉や果皮部分はスペイン語で籾を意味する、カスカラ(cáscara)と呼ばれ捨てられることも多いです。 カスカラ活用法 精製段階で大量に出るカスカラ部分を捨ててしまうのはもったいないとして、精製後も活用されることがあります。 では取り除かれたコーヒーチェリーがその後どうなるのか? ここではその例をご紹介します! 次につながるカスカラ カスカラの主な利用方法として、肥料や堆肥として活用するものがあり、この方法が一番メジャーな物です。 精製段階で取り除かれた果皮や果肉は、しばらく放置された後に木の周りに撒かれたり、土や動物の糞と混ぜて発酵させたりして、肥料や堆肥として使われます。 スタッフが以前訪れたことのあるコスタリカの協同組合の精製工場では、処理されたカスカラが山積みに放置されていて、それを生産者が大きなタンクに入れて持ち帰る姿を目にしました。...

収穫後どうなる?コーヒーチェリーのその後

コーヒーはコーヒーノキという植物の種のことだとご存知の方は多いかと思います… では、コーヒーの果肉の部分がどうなるかはご存知ですか? 今回は意外と忘れられがちなコーヒーの果肉、コーヒーチェリーが収穫後どうなるのかに関してご紹介します! コーヒーチェリーとは? そもそもコーヒーチェリーとはコーヒーノキという植物にになる、小さな実のことです。 熟すと品種によっては黄色になるものもありますが、大半が綺麗な真っ赤になることからコーヒーチェリーと呼ばれます。 コーヒーの実を構成するのは簡単に分けて6つの部分。 種子 「コーヒー豆」部分で果実の20%を占めます、通常1つの果実に2つの種子が入っています。 シルバースキン 種子を包む薄皮。 内果皮 種子を保護する少し固めの皮。 粘液 甘いはちみつのような物質で豆全体を包んでいます。 果肉 水分と糖分を多く含む果肉。 果皮 厚みのある外皮。歯でかみ切れる程度の硬さです。 コーヒーが作られる際、以前のコラム「ウォッシュド?ナチュラル?コーヒーの精製処理とは?」でもご紹介したようにコーヒーチェリーは取り除かれ。最終的には種子の部分のみになります。 果肉部分も甘酸っぱいサクランボのような味がして美味しいのですが、可食部が少ないことと、メインは豆部分ということからコーヒーをフルーツとして取引することはまずありません。 取り除かれた、果肉や果皮部分はスペイン語で籾を意味する、カスカラ(cáscara)と呼ばれ捨てられることも多いです。 カスカラ活用法 精製段階で大量に出るカスカラ部分を捨ててしまうのはもったいないとして、精製後も活用されることがあります。 では取り除かれたコーヒーチェリーがその後どうなるのか? ここではその例をご紹介します! 次につながるカスカラ カスカラの主な利用方法として、肥料や堆肥として活用するものがあり、この方法が一番メジャーな物です。 精製段階で取り除かれた果皮や果肉は、しばらく放置された後に木の周りに撒かれたり、土や動物の糞と混ぜて発酵させたりして、肥料や堆肥として使われます。 スタッフが以前訪れたことのあるコスタリカの協同組合の精製工場では、処理されたカスカラが山積みに放置されていて、それを生産者が大きなタンクに入れて持ち帰る姿を目にしました。...

まーちんのコーヒーと映画:『コーヒーが冷めないうちに』のコーヒーと温度

映画好きは母の影響。スタッフのまーちんです。 映画に出てくるコーヒーに注目するコラムの第4弾です! 今回ご紹介するのは2018年に公開された邦画、『コーヒーが冷めないうちに』... タイトルからもお分かり頂けるように、この映画ではコーヒーがたくさん出てきます! コーヒーが物語の中心とも言えるこの作品においてコーヒーがどのように登場するのかを見ていきましょう。 シリーズ第3弾の『ヘイトフル・エイト』に関してのコラムはこちら→ヘイトフル・エイトの温かいコーヒー 『コーヒーが冷めないうちに』のあらすじ 『コーヒーが冷めないうちに』は、川口俊和さんによる戯曲と小説を原作とし、テレビドラマ演出家の塚原あゆ子さんの映画監督デビュー作で2018年公開のヒューマンドラマ・ファンタジー映画です。 そんな『コーヒーが冷めないうちに』のあらすじは... 舞台はとある街にある小さな喫茶店「フニクリフリクラ」。 そこはある都市伝説が...それは店内の”ある席”に座れば望んだとおりの過去に戻れるというもの。 そこには... 「過去に戻っても、一度起こってしまったことは何があっても変えられない。」 「過去に戻っても、喫茶店から出ることはできない。」 そして、 「過去に戻れるのは、コーヒーをカップに注いでから、そのコーヒーが冷めてしまうまでの間だけ。冷めるまでに飲み干さなければ過去にとらわれ戻れなくなってしまう。」 といったルールがあった。 誰もが一度は経験のある「もしも、あの時に戻ることができたら……」という「後悔」。 幼馴染と喧嘩別れをしてしまった若い女性、若年性アルツハイマーに侵された妻が何を伝えようとしていたのかを知りたい夫、他界した妹にもう一度会いたい常連客... 様々な「後悔」を抱えた客たちが、今日も店を訪れ”ある席”に座るのであった。 ...といったもの。 ゆっくりと観れて温かい気持ちになれる映画です。ゆったりとした午後なんかに観るといいかもしれません。 ちなみに私は松重豊さんと薬師丸ひろ子さんの演技に号泣しました。 『コーヒーが冷めないうちに』でのコーヒー この作品においてコーヒーは物語の主軸と言えます。 有村架純さん演じる主人公の時田数がコーヒーを淹れることで、席に座った者は過去に戻ることができ、そのコーヒーを飲み切るかどうかで現在に帰ってこられるかが決まるのです。 だからこそ、作品内のコーヒーが淹れられるいくつかのシーンでは、コーヒー抽出という作業にフォーカスされていて、音はBGMと湯が注がれる音のみ、映像も少しだけスローになり琥珀色の液体がカップに注がれる姿を映し出しています。ゆっくりと立ち上る湯気と心地よいコーヒーが落ちていく音が、コーヒー欲を掻き立てます。 有村架純さんのまっすぐと立ち、ケトルを持つ手にもう片方の手を添えてコーヒーを淹れるきれいな姿勢も印象的で、観終わった後はキリッとした姿勢でコーヒーを淹れたくなります。 ちなみにフニクリフリクラで使われているドリッパーはウェーブドリッパーと呼ばれるもので、平底でリブがない従来のものとは少し違う形のものです。リブがない代わりに波打っているフィルターが空気の抜け道を作ることで役目を果たし、短い時間でコーヒーを抽出することが可能です。 コーヒーが冷めるとどうなるか?...

まーちんのコーヒーと映画:『コーヒーが冷めないうちに』のコーヒーと温度

映画好きは母の影響。スタッフのまーちんです。 映画に出てくるコーヒーに注目するコラムの第4弾です! 今回ご紹介するのは2018年に公開された邦画、『コーヒーが冷めないうちに』... タイトルからもお分かり頂けるように、この映画ではコーヒーがたくさん出てきます! コーヒーが物語の中心とも言えるこの作品においてコーヒーがどのように登場するのかを見ていきましょう。 シリーズ第3弾の『ヘイトフル・エイト』に関してのコラムはこちら→ヘイトフル・エイトの温かいコーヒー 『コーヒーが冷めないうちに』のあらすじ 『コーヒーが冷めないうちに』は、川口俊和さんによる戯曲と小説を原作とし、テレビドラマ演出家の塚原あゆ子さんの映画監督デビュー作で2018年公開のヒューマンドラマ・ファンタジー映画です。 そんな『コーヒーが冷めないうちに』のあらすじは... 舞台はとある街にある小さな喫茶店「フニクリフリクラ」。 そこはある都市伝説が...それは店内の”ある席”に座れば望んだとおりの過去に戻れるというもの。 そこには... 「過去に戻っても、一度起こってしまったことは何があっても変えられない。」 「過去に戻っても、喫茶店から出ることはできない。」 そして、 「過去に戻れるのは、コーヒーをカップに注いでから、そのコーヒーが冷めてしまうまでの間だけ。冷めるまでに飲み干さなければ過去にとらわれ戻れなくなってしまう。」 といったルールがあった。 誰もが一度は経験のある「もしも、あの時に戻ることができたら……」という「後悔」。 幼馴染と喧嘩別れをしてしまった若い女性、若年性アルツハイマーに侵された妻が何を伝えようとしていたのかを知りたい夫、他界した妹にもう一度会いたい常連客... 様々な「後悔」を抱えた客たちが、今日も店を訪れ”ある席”に座るのであった。 ...といったもの。 ゆっくりと観れて温かい気持ちになれる映画です。ゆったりとした午後なんかに観るといいかもしれません。 ちなみに私は松重豊さんと薬師丸ひろ子さんの演技に号泣しました。 『コーヒーが冷めないうちに』でのコーヒー この作品においてコーヒーは物語の主軸と言えます。 有村架純さん演じる主人公の時田数がコーヒーを淹れることで、席に座った者は過去に戻ることができ、そのコーヒーを飲み切るかどうかで現在に帰ってこられるかが決まるのです。 だからこそ、作品内のコーヒーが淹れられるいくつかのシーンでは、コーヒー抽出という作業にフォーカスされていて、音はBGMと湯が注がれる音のみ、映像も少しだけスローになり琥珀色の液体がカップに注がれる姿を映し出しています。ゆっくりと立ち上る湯気と心地よいコーヒーが落ちていく音が、コーヒー欲を掻き立てます。 有村架純さんのまっすぐと立ち、ケトルを持つ手にもう片方の手を添えてコーヒーを淹れるきれいな姿勢も印象的で、観終わった後はキリッとした姿勢でコーヒーを淹れたくなります。 ちなみにフニクリフリクラで使われているドリッパーはウェーブドリッパーと呼ばれるもので、平底でリブがない従来のものとは少し違う形のものです。リブがない代わりに波打っているフィルターが空気の抜け道を作ることで役目を果たし、短い時間でコーヒーを抽出することが可能です。 コーヒーが冷めるとどうなるか?...

すぐに飲んじゃだめ?焙煎後少し置くといいと言われる理由とは

以前お店でこんな質問を受けました... 「焙煎後は少し置いてから飲んだ方がいいと耳にしたけれど本当なの?」 新鮮=良いという常識が崩れるこの「焙煎後に少し置いておく」という考えには疑問を持つ方が多いと思います。 野菜や果物の様に、出来立てで新鮮な時が一番いいように思われるかもしれませんが、コーヒーの世界では焙煎後、ひと晩ないし2日間くらい置いた豆の方がいいという考えがあります。 この考えに置いて重要になってくるのがコーヒーの鮮度を語る時などに度々登場する「ガス」です。 今回は、原因となるコーヒー豆から出るガスに関して、そしてなぜ焙煎後少し放置したコーヒーの方がいいと言われているかをご説明いたします! ガスの正体は? コーヒー好きの方は、豆を保存していた密閉袋がパンパンになっていたり、淹れる時にドーム状にぷくぷくと泡が出てくるところを見たことがあると思います。 それらの原因は豆からガスが放出されているからです! このガスの正体は焙煎豆の中閉じ込められていた二酸化炭素、つまり出てきていたのは炭酸ガスということになります。 実はガスは生豆の時からあるわけではありません、焙煎という工程を経て豆内で化学変化が起こり、初めてガスが発生するようになるのです。 このガスはコーヒーの鮮度を見る上で一つの目安になります。 ガスは時間とともにゆっくりと空気中に放出されていき、この時香りも同時に放出されてしまうため、ガスがたくさん抜けたコーヒーはその分香りも失われているということになります。 時間が経った鮮度が悪いコーヒーは、淹れても泡の出が悪かったり、きれいに膨らまなかったりしますが、これらは時間の経過とともにガスがほとんど放出されてしまっているからです。 つまりはガスがたくさん含まれているということは、新鮮で香り高いコーヒーの証拠ということです! 焙煎後は置いた方がいいと言われる理由 コーヒー業界には「コーヒー豆は焙煎後しばらくおいて味を落ち着かせた方がいい」という考えがあります。 こう考えられているのにはいくつかの理由があり、その一つが「ガスの放出が抽出を妨げる」というものです。 焙煎直後の豆は大量にガスを含んでいるため、その豆をすぐに挽いて使うとお湯を注いだ瞬間に大きな泡が出てきてしまいます。 これ自体は悪いことではありません、新鮮故の自然なことなのですが、問題はガスがお湯と豆との接触を阻害してしまうということです。 コーヒー抽出とは豆の成分をお湯に触れさせ溶かし出す作業です。泡が間に入ることによってお湯が豆に触れにくくなってしまい、成分を溶かし出すことができなくなってしまう、このことによって少し薄めのコーヒーになってしまいがちです。 少し時間を置くことによってガスが抽出を阻害しなくなると、抽出が安定し落ち着いたコーヒーになるというのが、「焙煎後は少し時間を置いた方がいい」という考えなのです。 この話を聞くと焙煎後は必ず置いておく時間が必要かのように聞こえますが、焙煎直後のコーヒーは飲んではいけないということは決してありません。 焙煎直後だからこそ感じることができる味わいがあったり、淹れ方次第でしっかりとした味を出すことも可能です。 確かに落ち着いた味を楽しむというのも楽しみ方の一つですが、コーヒーの楽しみ方に正解はありません。焙煎直後から毎日飲んでコーヒーの味の変化を楽しむというのも素晴らしいと思います!

すぐに飲んじゃだめ?焙煎後少し置くといいと言われる理由とは

以前お店でこんな質問を受けました... 「焙煎後は少し置いてから飲んだ方がいいと耳にしたけれど本当なの?」 新鮮=良いという常識が崩れるこの「焙煎後に少し置いておく」という考えには疑問を持つ方が多いと思います。 野菜や果物の様に、出来立てで新鮮な時が一番いいように思われるかもしれませんが、コーヒーの世界では焙煎後、ひと晩ないし2日間くらい置いた豆の方がいいという考えがあります。 この考えに置いて重要になってくるのがコーヒーの鮮度を語る時などに度々登場する「ガス」です。 今回は、原因となるコーヒー豆から出るガスに関して、そしてなぜ焙煎後少し放置したコーヒーの方がいいと言われているかをご説明いたします! ガスの正体は? コーヒー好きの方は、豆を保存していた密閉袋がパンパンになっていたり、淹れる時にドーム状にぷくぷくと泡が出てくるところを見たことがあると思います。 それらの原因は豆からガスが放出されているからです! このガスの正体は焙煎豆の中閉じ込められていた二酸化炭素、つまり出てきていたのは炭酸ガスということになります。 実はガスは生豆の時からあるわけではありません、焙煎という工程を経て豆内で化学変化が起こり、初めてガスが発生するようになるのです。 このガスはコーヒーの鮮度を見る上で一つの目安になります。 ガスは時間とともにゆっくりと空気中に放出されていき、この時香りも同時に放出されてしまうため、ガスがたくさん抜けたコーヒーはその分香りも失われているということになります。 時間が経った鮮度が悪いコーヒーは、淹れても泡の出が悪かったり、きれいに膨らまなかったりしますが、これらは時間の経過とともにガスがほとんど放出されてしまっているからです。 つまりはガスがたくさん含まれているということは、新鮮で香り高いコーヒーの証拠ということです! 焙煎後は置いた方がいいと言われる理由 コーヒー業界には「コーヒー豆は焙煎後しばらくおいて味を落ち着かせた方がいい」という考えがあります。 こう考えられているのにはいくつかの理由があり、その一つが「ガスの放出が抽出を妨げる」というものです。 焙煎直後の豆は大量にガスを含んでいるため、その豆をすぐに挽いて使うとお湯を注いだ瞬間に大きな泡が出てきてしまいます。 これ自体は悪いことではありません、新鮮故の自然なことなのですが、問題はガスがお湯と豆との接触を阻害してしまうということです。 コーヒー抽出とは豆の成分をお湯に触れさせ溶かし出す作業です。泡が間に入ることによってお湯が豆に触れにくくなってしまい、成分を溶かし出すことができなくなってしまう、このことによって少し薄めのコーヒーになってしまいがちです。 少し時間を置くことによってガスが抽出を阻害しなくなると、抽出が安定し落ち着いたコーヒーになるというのが、「焙煎後は少し時間を置いた方がいい」という考えなのです。 この話を聞くと焙煎後は必ず置いておく時間が必要かのように聞こえますが、焙煎直後のコーヒーは飲んではいけないということは決してありません。 焙煎直後だからこそ感じることができる味わいがあったり、淹れ方次第でしっかりとした味を出すことも可能です。 確かに落ち着いた味を楽しむというのも楽しみ方の一つですが、コーヒーの楽しみ方に正解はありません。焙煎直後から毎日飲んでコーヒーの味の変化を楽しむというのも素晴らしいと思います!

まーちんのコーヒーと映画:ヘイトフル・エイトの温かいコーヒー

思入れのあるコーヒー産地はコスタリカ、スタッフのまーちんです。 映画に出てくるコーヒーに注目するコラムの第3弾です! 『かもめ食堂』、『ベイビー・ドライバー』ときたこのシリーズ、次にフォーカスを当てるのは… クエンティン・タランティーノ監督作品『ヘイトフル・エイト』です! 雪山を舞台に繰り広げられるこの作品においてのコーヒーとは… シリーズ第2弾の『ベイビー・ドライバー』に関してのコラムはこちら→ベイビー・ドライバーから見るアメリカのコーヒー風景 『ヘイトフル・エイト』のあらすじ 『ヘイトフル・エイト』(原題:The Hateful Eight)は『パルプフィクション』などで有名なクエンティン・タランティーノ監督の第8作目の長編作品で2015年(日本では2016年)公開のミステリー西部劇です。 そんな『ヘイトフル・エイト』のあらすじは… 舞台は南北戦争終結から数年後の冬、猛吹雪が迫るワイオミング州の山中。 サミュエル・L・ジャクソン演じる賞金稼ぎのマーキス・ウォーレンは寒さで馬がやられ立ち往生していた。 そこに通りかかったのが、同じく賞金稼ぎのジョン・ルースを乗せた馬車だった。彼は賞金首の女、デイジー・ドルメグをレッド・ロックという街まで連行している途中… ウォーレン、ルース、ドルメグを乗せる馬車は途中で1人レッド・ロックの新任保安官にクリス・マニックスに出会い、ひどい猛吹雪から避難するため彼らは中継地にある山小屋、ミニーの紳士洋品店に向かうことにする。 山小屋にはミニーの代わりに店番をしていると言う見知らぬメキシコ人のボブに加え、どこか胡散臭い英国訛りの男オズワルド・モブレー、無口なカウボーイのジョー・ゲージ、南部の元将軍サンディ・スミザーズの3人が同じく避難していた。 どこかお互いを怪しいと感じながらも、一夜を共にすることになった人種も境遇も違う彼ら…この吹雪の山小屋という密室でとんでもない事件が起こるとも知らずに… …といったもの。 なかなかバイオレンスな作品ですが、独特な雰囲気と、名優たちの台詞まわしが引き込まれる作品です。 吹雪の山小屋という舞台柄、作中に出てくるあたたかいコーヒーとシチューがとても美味しそうに見えます。 『ヘイトフル・エイト』でのコーヒー 『ヘイトフル・エイト』においてコーヒーは癒しと恐怖を与える存在でした。 そんなコーヒーが出てくるのは、まずチャプター3のジョン・ルースたちが山小屋へ到着するシーン。 ジョン・ルースは小屋に先客がいることを見つけ、オズワルド・モブレーに事情を聞きながらコーヒーに手を伸ばしますが、メキシコ人ボブが淹れたというそのコーヒーはひどい味でジョン・ルースは自らコーヒーを淹れ直します。 ちょっとした作業を終えて遅れてやって来た他の面々は、凍える身体を温めるため、そのコーヒーを美味しそうに飲み、その後もコーヒーを片手に何気ない会話をするというシーンが続きます。 ここでのコーヒーは凍える吹雪の中で物語に少しの安心と温かさを与えるアイテムでした。 もしてもう一場面コーヒーが出てくるのが、物語の大きな転機となるチャプター4です。 このチャプターで先程まで皆の身体を温めていたコーヒーは何者かによって毒が入れられ、それを知らずに飲んでしまった、ジョン・ルースと御者のO.B.は命を落とすこととなり、小屋内の空気は外の吹雪よりも冷たいものとなります。 先ほどまで安らぎを与えていたコーヒーが一転して恐怖と混乱を招く物に変わり、同じく物語も大きく転換していくのです。 コーヒーと体温の関係...

まーちんのコーヒーと映画:ヘイトフル・エイトの温かいコーヒー

思入れのあるコーヒー産地はコスタリカ、スタッフのまーちんです。 映画に出てくるコーヒーに注目するコラムの第3弾です! 『かもめ食堂』、『ベイビー・ドライバー』ときたこのシリーズ、次にフォーカスを当てるのは… クエンティン・タランティーノ監督作品『ヘイトフル・エイト』です! 雪山を舞台に繰り広げられるこの作品においてのコーヒーとは… シリーズ第2弾の『ベイビー・ドライバー』に関してのコラムはこちら→ベイビー・ドライバーから見るアメリカのコーヒー風景 『ヘイトフル・エイト』のあらすじ 『ヘイトフル・エイト』(原題:The Hateful Eight)は『パルプフィクション』などで有名なクエンティン・タランティーノ監督の第8作目の長編作品で2015年(日本では2016年)公開のミステリー西部劇です。 そんな『ヘイトフル・エイト』のあらすじは… 舞台は南北戦争終結から数年後の冬、猛吹雪が迫るワイオミング州の山中。 サミュエル・L・ジャクソン演じる賞金稼ぎのマーキス・ウォーレンは寒さで馬がやられ立ち往生していた。 そこに通りかかったのが、同じく賞金稼ぎのジョン・ルースを乗せた馬車だった。彼は賞金首の女、デイジー・ドルメグをレッド・ロックという街まで連行している途中… ウォーレン、ルース、ドルメグを乗せる馬車は途中で1人レッド・ロックの新任保安官にクリス・マニックスに出会い、ひどい猛吹雪から避難するため彼らは中継地にある山小屋、ミニーの紳士洋品店に向かうことにする。 山小屋にはミニーの代わりに店番をしていると言う見知らぬメキシコ人のボブに加え、どこか胡散臭い英国訛りの男オズワルド・モブレー、無口なカウボーイのジョー・ゲージ、南部の元将軍サンディ・スミザーズの3人が同じく避難していた。 どこかお互いを怪しいと感じながらも、一夜を共にすることになった人種も境遇も違う彼ら…この吹雪の山小屋という密室でとんでもない事件が起こるとも知らずに… …といったもの。 なかなかバイオレンスな作品ですが、独特な雰囲気と、名優たちの台詞まわしが引き込まれる作品です。 吹雪の山小屋という舞台柄、作中に出てくるあたたかいコーヒーとシチューがとても美味しそうに見えます。 『ヘイトフル・エイト』でのコーヒー 『ヘイトフル・エイト』においてコーヒーは癒しと恐怖を与える存在でした。 そんなコーヒーが出てくるのは、まずチャプター3のジョン・ルースたちが山小屋へ到着するシーン。 ジョン・ルースは小屋に先客がいることを見つけ、オズワルド・モブレーに事情を聞きながらコーヒーに手を伸ばしますが、メキシコ人ボブが淹れたというそのコーヒーはひどい味でジョン・ルースは自らコーヒーを淹れ直します。 ちょっとした作業を終えて遅れてやって来た他の面々は、凍える身体を温めるため、そのコーヒーを美味しそうに飲み、その後もコーヒーを片手に何気ない会話をするというシーンが続きます。 ここでのコーヒーは凍える吹雪の中で物語に少しの安心と温かさを与えるアイテムでした。 もしてもう一場面コーヒーが出てくるのが、物語の大きな転機となるチャプター4です。 このチャプターで先程まで皆の身体を温めていたコーヒーは何者かによって毒が入れられ、それを知らずに飲んでしまった、ジョン・ルースと御者のO.B.は命を落とすこととなり、小屋内の空気は外の吹雪よりも冷たいものとなります。 先ほどまで安らぎを与えていたコーヒーが一転して恐怖と混乱を招く物に変わり、同じく物語も大きく転換していくのです。 コーヒーと体温の関係...

まーちんのコーヒーと映画:ベイビー・ドライバーから見るアメリカのコーヒー風景

小さい頃はフォースの存在を信じてたベースコーヒースタッフのまーちんです。 映画に出てくるコーヒーに注目するコラムの第2弾! 前回は邦画でしたが、今回は洋画、しかも割と最近公開の『ベイビー・ドライバー』に出てくるコーヒーに注目したいと思います。 カーアクションやBGMが印象的な映画ですが、この映画においてコーヒーがどう登場するのか... ということで、「まーちんのコーヒーと映画」シリーズ第2弾は、2017年公開の『ベイビー・ドライバー』についてです! ちなみに第1弾の『かもめ食堂』に関してのコラムはこちら→かもめ食堂の美味しい淹れ方の秘密 『ベイビー・ドライバー』のあらすじ エドガー・ライト監督の『ベイビー・ドライバー』(原題:Baby Driver)は2017年公開のアクション映画です。 そんな『ベイビー・ドライバー』のあらすじは... 天才的なドライブテクを持ち、犯罪組織の“逃がし屋”として活躍する若きドライバー、アンセル・エルゴート演じる「ベイビー」は、子供のころの事故の後遺症で耳鳴りが激しく、普段から音楽を聴きその耳鳴りをかき消し生活している。 ある日ダイナーのウェイトレス、デボラと運命的に出会った彼は犯罪現場から足を洗うことを決意する。 しかし彼の才能を惜しむ組織のボスの「ドク」に脅され、無謀な強盗に手を貸すことになり、彼の人生は脅かされ始める...。 ...といったもの。 激しいカーアクション映像と音楽とがマッチするこの映画では、シアトル系カフェやアメリカンダイナーといったアメリカンなコーヒー文化が登場します。 『ベイビー・ドライバー』でのコーヒー 『ベイビー・ドライバー』においてコーヒーが出てくるのは、一団が強盗の一仕事を終えて一息つくシーンと、ヒロインのデボラが働いているダイナーでのシーンでです。 これらのシーンでは、世界有数のコーヒー消費国アメリカの大衆的なコーヒー文化を観ることができます。 激しいカーチェースから始ますオープニングが終わると、始まるのは主人公ベイビーが音楽にノリながらメンバーの分のコーヒーを買いに行くシーン。 買いに行く先はシアトル系コーヒー店で、注文中の店内にはパソコンを開いて作業をしている人や、談笑する人たちなど、日本でも見られる風景が広がっています。 また、デボラの働くダイナーのシーンでは、ウェイトレスがコーヒーがたっぷり入ったサーバーを持ち、おかわりがいる人には注ぎ足し、提供する形態。 サードウェーブの台頭で、現在ではアメリカでも、コーヒーを一杯ずつ丁寧に淹れてて提供するお店が増えているようですが、昔ながらのこれらの形態のお店もまだまだ少なくなく、そこでアメリカの人々が、コーヒーを楽しむ一場面を見ることができます。 また、コーヒーは作中において空気感を表現する一つのアイテムにもなっていました。 一仕事終わりコーヒーがテーブルに置かれ、リラックスした雰囲気が生まれたり、ヘマをしたメンバーに制裁が加えられたことを一つ残ったコーヒーカップが鑑賞者に察しさせたり、手が震えてしまいあふれるほどに注がれるコーヒーにデボラの恐怖感が表れていたり… 所々で緊張と弛緩を演出している一つの要素がコーヒーであったと感じます。 『ベイビー・ドライバー』から見るアメリカのコーヒー風景 作中ではシアトル系コーヒーとアメリカンダイナーの2つのお店が見られますが、それらは一体どのような物なのか?どのように広まっていったのか? 2つのお店の形態に関して簡単にご説明します! シアトル系コーヒーとは? ベイビーがコーヒーを買いに行くお店はコーヒーやエスプレッソドリンクを楽しむことができるシアトル系コーヒー店でした。...

まーちんのコーヒーと映画:ベイビー・ドライバーから見るアメリカのコーヒー風景

小さい頃はフォースの存在を信じてたベースコーヒースタッフのまーちんです。 映画に出てくるコーヒーに注目するコラムの第2弾! 前回は邦画でしたが、今回は洋画、しかも割と最近公開の『ベイビー・ドライバー』に出てくるコーヒーに注目したいと思います。 カーアクションやBGMが印象的な映画ですが、この映画においてコーヒーがどう登場するのか... ということで、「まーちんのコーヒーと映画」シリーズ第2弾は、2017年公開の『ベイビー・ドライバー』についてです! ちなみに第1弾の『かもめ食堂』に関してのコラムはこちら→かもめ食堂の美味しい淹れ方の秘密 『ベイビー・ドライバー』のあらすじ エドガー・ライト監督の『ベイビー・ドライバー』(原題:Baby Driver)は2017年公開のアクション映画です。 そんな『ベイビー・ドライバー』のあらすじは... 天才的なドライブテクを持ち、犯罪組織の“逃がし屋”として活躍する若きドライバー、アンセル・エルゴート演じる「ベイビー」は、子供のころの事故の後遺症で耳鳴りが激しく、普段から音楽を聴きその耳鳴りをかき消し生活している。 ある日ダイナーのウェイトレス、デボラと運命的に出会った彼は犯罪現場から足を洗うことを決意する。 しかし彼の才能を惜しむ組織のボスの「ドク」に脅され、無謀な強盗に手を貸すことになり、彼の人生は脅かされ始める...。 ...といったもの。 激しいカーアクション映像と音楽とがマッチするこの映画では、シアトル系カフェやアメリカンダイナーといったアメリカンなコーヒー文化が登場します。 『ベイビー・ドライバー』でのコーヒー 『ベイビー・ドライバー』においてコーヒーが出てくるのは、一団が強盗の一仕事を終えて一息つくシーンと、ヒロインのデボラが働いているダイナーでのシーンでです。 これらのシーンでは、世界有数のコーヒー消費国アメリカの大衆的なコーヒー文化を観ることができます。 激しいカーチェースから始ますオープニングが終わると、始まるのは主人公ベイビーが音楽にノリながらメンバーの分のコーヒーを買いに行くシーン。 買いに行く先はシアトル系コーヒー店で、注文中の店内にはパソコンを開いて作業をしている人や、談笑する人たちなど、日本でも見られる風景が広がっています。 また、デボラの働くダイナーのシーンでは、ウェイトレスがコーヒーがたっぷり入ったサーバーを持ち、おかわりがいる人には注ぎ足し、提供する形態。 サードウェーブの台頭で、現在ではアメリカでも、コーヒーを一杯ずつ丁寧に淹れてて提供するお店が増えているようですが、昔ながらのこれらの形態のお店もまだまだ少なくなく、そこでアメリカの人々が、コーヒーを楽しむ一場面を見ることができます。 また、コーヒーは作中において空気感を表現する一つのアイテムにもなっていました。 一仕事終わりコーヒーがテーブルに置かれ、リラックスした雰囲気が生まれたり、ヘマをしたメンバーに制裁が加えられたことを一つ残ったコーヒーカップが鑑賞者に察しさせたり、手が震えてしまいあふれるほどに注がれるコーヒーにデボラの恐怖感が表れていたり… 所々で緊張と弛緩を演出している一つの要素がコーヒーであったと感じます。 『ベイビー・ドライバー』から見るアメリカのコーヒー風景 作中ではシアトル系コーヒーとアメリカンダイナーの2つのお店が見られますが、それらは一体どのような物なのか?どのように広まっていったのか? 2つのお店の形態に関して簡単にご説明します! シアトル系コーヒーとは? ベイビーがコーヒーを買いに行くお店はコーヒーやエスプレッソドリンクを楽しむことができるシアトル系コーヒー店でした。...